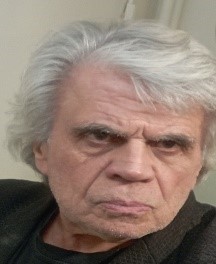

CHRISTIAN GAMBOTTI

Agrégé de l’Université – Président du think tank Afrique & Partage – Président du CERAD (Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Afrique de Demain) – Directeur général de l’Université de l’Atlantique (Abidjan) – Directeur général de la Tigui Foundation – Chroniqueur, essayiste, politologue. Contact : cg@afriquepartage.org

Les présidents Joseph Boakai (Libéria), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani (Mauritanie), Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon, Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau), reçus par Trump

La diplomatie transactionnelle : des coups de téléphone et du commerce

Trump, par son action, a permis d’éviter l’extension du conflit entre l’Inde et la Pakistan, deux puissances nucléaires. Triomphant, le président des Etats-Unis a déclaré : « J’ai empêché une guerre entre l’Inde et le Pakistan, et je l’ai fait avec le commerce. J’ai stoppé cette guerre avec des coups de téléphone et du commerce. » Trump, qui récuse le multilatéralisme pour régler les situations de conflit, prend son téléphone et appelle directement ses homologues pour les convaincre de construire un chemin de paix, quelle que soit la nature du régime. Il appelle Poutine, les mollahs iraniens, etc. S’il n’entend plus que les Etats-Unis soient les gendarmes du monde, Trump entend rester le gendarme du commerce mondial à travers la diplomatie transactionnelle. Concernant les pays qui, traditionnellement, reçoivent l’aide de la communauté internationale, Trump a refusé que les États-Unis participent à la quatrième conférence des Nations unies sur le financement du développement des pays du Sud, dont l’Afrique est le symbole, Cette quatrième conférence des Nations unies, qui s’est tenue à Séville du 30 juin au 3 juillet 2025, représente ce que Trump récuse et dénonce, le multilatéralisme et l’organisation de Sommets onusiens dont les compromis finaux accumulent un paquet de décisions qui ne font que masquer les échecs de la vieille diplomatie et, surtout, desservir les intérêts des Etats-Unis. Climato-sceptique, Trump actera dès 2025, le départ des Etats-Unis des Accords de Paris, un pacte multilatéral de lutte contre le réchauffement climatique. Ce départ témoigne de la volonté de Trump de mettre en œuvre son slogan « Drill, baby, drille » (« Fore, bébé, fore »). Réélu pour un second mandat, le regard que Trump porte sur l’Afrique a changé. Il s’intéresse désormais aux hydrocarbures et aux mines de l’Afrique.

Le Trump du second mandat et l’Afrique : le cas de la RDC

Si son regard s’est immédiatement tourné vers la RDC, ce n’est pas un hasard. Depuis des décennies, dans les provinces de l’Est de la RDC (les deux Kivus), les ressources minières sont au cœur d’un système complexe mêlant conflits armés, contrebande transfrontalière et stratégies économiques régionales qui profitent à des Etats et à des groupes armés. La diplomatie multilatérale onusienne est impuissante. Trump comprend très vite que les provinces de l’Est de la RDC (les deux Kivus sont ce lieu idéal pour mettre en œuvre la recherche de la paix et une diplomatie transactionnelle fondée sur le soutien des Etats-Unis contre des accords commerciaux. L’arrière-plan de cette stratégie est géopolitique, puisqu’il s’agit de contrecarrer l’influence chinoise en Afrique, notamment dans le secteur minier.

Dans le flot des nominations plutôt baroques à la Maison blanche, certains se sont étonnés de la nomination du père de l’un de ses gendres au poste de conseiller pour l’Afrique, Massad Boulos. Le lien familial ne suffit pas à expliquer le choix de Massad Boulos. Ce dernier coche toutes les cases du trumpisme en matière de politique étrangère : ce n’est pas un diplomate, mais un homme d’affaires américano-libanais, parfaitement francophone, qui a réussi et fait fortune dans la vente d’automobiles au Nigeria ; loin des codes de la diplomatie traditionnelle, lente et inefficace. Trump a demandé à Massad Boulos de mettre en œuvre en Afrique, la diplomatie directe, transactionnelle ou commerciale : soutien des Etats-Unis en échange d’accords commerciaux dans un cadre bilatéral. Massad Boulos a été le principal artisan de l’accord de paix conclu le 27 juin 2025, à Washington, entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Si Massad Boulos a déclaré « Il était temps que les États-Unis aident à mettre un terme à la guerre dans l’Est de la RDC », il faut comprendre « il était temps que les Etats-Unis s’intéresse à l’Afrique ». Diplomatie directe et pression commerciale ont permis la signature d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Il s’agit du premier succès de la diplomatie directe trumpienne sur la scène internationale et ce succès s’obtient en Afrique. Trump a eu le mérite de sortir de l’oubli la guerre dans les provinces de l’Est de la RDC. Il a obligé le Rwanda et la RDC à s’asseoir à la table des négociations et signer un accord de paix, ce que les Nations Unies n’ont jamais pu faire.

Contexte et signature de l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Totalement piloté par les Etats-Unis, avec participation du Qatar (Le Qatar a piloté les négociations parallèles entre la RDC et le groupe armé M23) et de l’Union africaine, l’accord de paix a été signé le 27 juin 2025, à Washington, au Département d’État américain. Avec Marco Rubio (secrétaire d’État américain) comme témoin, les signataires sont Thérèse Kayikwamba Wagner (ministre congolaise des Affaires étrangères) et Olivier Nduhungirehe (ministre rwandais des Affaires étrangères).

● Les dispositions principales de l’accord : Cessation des hostilités, engagement à respecter l’intégrité territoriale et à cesser tout soutien aux groupes armés (dont le M23 pour le Rwanda et les FDLR pour la RDC), retrait progressif des troupes rwandaises (désignées comme « mesures défensives ») lié à la neutralisation des FDLR.

● Les mécanisme de sécurité : création d’un « mécanisme conjoint de coordination de la sécurité » dans les 30 jours, mécanisme supervisé par un comité incluant l’UA, les États-Unis et le Qatar ; plan opérationnel (CONOPS du 31 octobre 2024) pour neutraliser les FDLR en 3 mois et lever les dispositifs militaires rwandais.

● Désarmement et intégration : désarmement « conditionnel » des combattants du M23, sous réserve de critères stricts (respect du droit humanitaire, loyauté à l’État) ; aucune réintégration automatique dans l’armée congolaise prévue.

● Aspects humanitaires et économiques : retour des réfugiés et déplacés internes ; lancement d’un cadre d’intégration économique régionale d’ici au 27 septembre 2025, axé sur les ressources minières (cobalt, coltan), les parcs nationaux et les infrastructures.

● Calendrier de mise en œuvre : J+30 (avant le 27 juillet) : mise en place du mécanisme conjoint de sécurité ; J+15 à J+90 : phase préparatoire (analyse des menaces, localisation des FDLR) ; opérations conjointes RDC-Rwanda pour neutraliser les FDLR ; fin juillet 2025 : Sommet à la Maison Blanche avec les présidents Tshisekedi (RDC) et Kagame (Rwanda).

● Défis et incertitudes : A) Faiblesses structurelles : absence du M23 dans l’accord. Certes, un accord séparé est en négociation à Doha, mais bloqué par des divergences entre Kinshasa qui exige un désengagement préalable et le M23 qui veut d’abord des garanties politiques. Le M23 contrôle toujours Goma et Bukavu et, malgré l’accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier, il a poursuivi ses attaques contre l’armée congolaise dans plusieurs localités des Kivu. Le samedi 19 juillet, après trois mois de discussions directes au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC/M23 ont signé à Doha une déclaration de principes, posant les bases d’un futur accord de paix. Ce texte, conclu sous l’égide des autorités qatariennes, marque une avancée dans les efforts de médiation entamés ces derniers mois. B) Risque de non-application : le Rwanda et la RDC ont un historique de violation constante d’accords similaires ; les groupes armés conduisent leur propre guerre de prédation. Les violations des droits humains persistent, avec 7 millions de déplacés et une crise humanitaire aiguë. La situation sur le terrain reste difficile à contrôler à cause des enjeux miniers.

● Les engagements réciproques et les échéances : pour la RDC, neutralisation des FDLR, intégration conditionnelle des combattants M23 sous réserve d’accord à Doha ; pour le Rwanda, levée des « mesures défensives » (retrait militaire), fin du soutien au M23 ; pour les États-Unis, supervision de l’accord de paix via un comité de surveillance, soutien économique des Etats de la région, organisation d’un Sommet présidentiel fin juillet. On suivra avec attention les différentes étapes du processus de paix : la réunion inaugurale du mécanisme de sécurité (avant le 27 juillet) et le sommet Trump-Tshisekedi-Kagame fin juillet.

● Réactions internationales : A) ONU : Antonio Guterres salue une « étape importante » mais exhorte au respect des engagements. B) France : Emmanuel Macron qualifie l’accord de « pas en avant historique ». C) La communauté internationale s’interroge sur la capacité des Etats-Unis à maintenir la paix dans une zone en guerre depuis 30 ans.

● Les enjeux miniers : les enjeux miniers rendent difficile la signature d’un accord de paix dans la région. Qui a intérêt à la signature de la paix ? La RDC et les Etats-Unis, la RDC pour retrouver l’intégralité de son territoire à l’Est du pays et sa pleine souveraineté sur les richesses de son sous-sol ; les Etats-Unis qui, dans le cadre de la diplomatie transactionnelle, cherchent à sécuriser l’accès aux minerais stratégiques (ma RDC possède 60% des réserves mondiales de coltan) dont ils ont besoin. Géopolitiquement, les Etats-Unis combattent désormais la forte présence chinoise en Afrique et cherchent à contrecarrer les intérêts d’une Chine qui achète des mines dans le monde entier. Qui a intérêt à entretenir un contexte de guerre et le chaos dans les provinces du Kivu ? Les Etats voisins et les groupes armés qui pillent le sous-sol congolais.

● Conclusion : cet accord marque une avancée diplomatique inédite après 30 ans de conflit, mais son succès dépendra de la signature d’un accord complémentaire avec le M23 à Doha, de la coopération opérationnelle RDC-Rwanda contre les FDLR, de la coopération entre tous les Etats de la région, de la pression internationale pour éviter les récidives.

Trump et l’idéal de paix

La diplomatie transactionnelle de Trump se fonde sur un idéal de paix. Trump est sincère, lorsqu’il se propose de bâtir la paix dans le monde et « mettre un terme aux guerres éternelles à l’étranger ». Le cadre commercial réduit la probabilité et l’intensité des conflits armés. Conformément à ses promesses électorales, Trump, qui refuse les logiques de guerre, apparaît comme le président du retrait militaire des Etats-Unis. La puissance économique des Etats-Unis adossée à la puissance militaire, lui permet d’arracher la paix au Proche-Orient entre Israël et l’Iran, dans le Sud-Est asiatique entre l’Inde et le Pakistan et en Afrique entre la RDC et le Rwanda. Cette paix imposée symbolise la puissance des Etats-Unis et devient un outil d’influence. Seul échec de Trump, la guerre entre la Russie et l’Ukraine qu’il ne parvient pas à arrêter.

Lorsqu’il intervient en Afrique, devenue soudain une priorité, Trump refuse de poser la question de la paix dans le cadre du multilatéralisme. D’ailleurs, Trump n’envisage pas d’organiser un Sommet Afrique-Etats-Unis. En rupture avec le contexte des grandes rencontres multilatérales habituelles, il a fait le choix de recevoir, du 9 au 11 juillet, à Washington, pour aborder les questions commerciales, sécuritaires et migratoires, 5 chefs d’Etat africains : les présidents Joseph Boakai du Libéria, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani de la Mauritanie, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon et Umaro Sissoco Embaló de la Guinée-Bissau. Le choix de ces cinq Etats n’est pas dû au hasard : il s’agit de pays riches en minerais stratégiques, dont une grande partie reste sous-exploitée. Si Trump s’intéresse à ces 5 pays, qui ne sont pas des géants économiques, c’est pour contrer sur le continent la présence de la Chine dans le secteur des mines. Face à la dégradation du climat géopolitique et à l’intensité de la guerre commerciale planétaire imposée par Trump, Pékin, qui souhaite sécuriser ses approvisionnements, multiplie, à travers ses géants miniers, les acquisitions de mines en Afrique. Trump ne pouvait que réagir.

Trump totalement engagé sur le continent africain

Trump semble découvrir les « opportunités économiques incroyables » que représenterait l’Afrique pour les Etats-Unis. En réalité, le continent, qui a pris du retard dans son développement, représente ce laboratoire à ciel ouvert permettant à Trump d’expérimenter la diplomatie transactionnelle qui impose à chaque Etat l’ouverture de négociations commerciales avec les Etats-Unis. La première initiative de Trump en Afrique et son premier succès diplomatique est la signature d’un accord de paix entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda sur fond d’accords miniers entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda, les entreprises américaines investissant dans les deux pays. La deuxième initiative est la réception à la Maison blanche des 5 chefs d’Etat africains, dont les pays sont riches en minerais et en « terres rares » indispensables aux chaînes d’approvisionnement américaines dans les filières électroniques et la transition énergétique. Alors que la Chine a pris le contrôle des mines de la RDC, de la Zambie, du Zimbabwe, du Botswana et du Sahel, les richesses minières de ces 5 Etats africains, encore sous-exploitées, sont désormais la cible de Washington. La liste est longue des richesses minières encore sous-exploitées dans les 5 pays dont les Chefs d’Etat ont été reçus par Trump. Lors de cette rencontre avec Trump, le Gabon est, pour l’instant, le seul des 5 pays à avoir signé un accord minier (exploitation du gisement de potasse de Mayumba).

On attend la liste des prochains chefs d’Etat africains qui seront invités à Washington. Ils seront reçus dans la Bureau ovale de la Maison blanche dans une mise en scène façon Trump, qui, avec sa brutalité habituelle et sa gestion du temps, au milieu de propos décousus et traits d’humour imprévisibles, dira « Soyons brefs, concis, allez droit au but », se plaçant en posture d’acheteur de minerais. Inutile, pour chaque chef d’Etat africain de parler développement de son pays. Il lui suffira de dresser la liste de ses richesses minières et de bien négocier les partenariats « gagnants-gagnants ». Trump a le mérite de faire ce qu’il dit. Si les Etats africains sont capables de préserver leur souveraineté sur les richesses de leur sous-sol, notamment par la transformation locale, ils peuvent tirer profit de cette diplomatie transactionnelle, levier de l’engagement stratégique de Trump en Afrique. Trump offre aux pays africains qui possèdent des richesses naturelles un modèle de développement alternatif fondé sur la négociation commerciale. Trois questions : 1) Que deviendront les pays du continent africain qui n’ont pas de richesses naturelles et qui comptent parmi les plus pauvres du monde ? 2) Les dirigeants africains qui obtiendront l’appui des Etats-Unis en échange de l’exploitation de leurs minerais par des compagnies américaines auront-ils la volonté de faire descendre la richesse produite jusqu’aux assiettes des populations ? 3) La diplomatie transactionnelle trumpienne n’est-elle pas la forme d’un nouveau néocolonialisme décomplexé, car libertarien, la philosophie libertarienne étant une utopie ultra libérale ? Dans le grand échiquier géopolitique international, lors de leur dernier Sommet à Rio (6 et 7 juillet 2025), les Brics+ (11 Etats) sont apparus très divisés sur l’attitude à avoir face aux Etats-Unis. Nombreux sont les pays du Sud qui ne veulent pas rompre avec Washington, ce qui permet à Trump de déployer sa stratégie de reconquête de l’Afrique par des coups de téléphone et du commerce