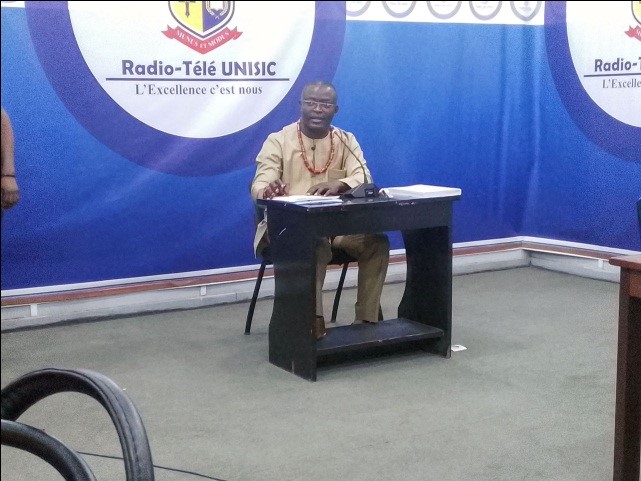

Dans une démarche académique rigoureuse, le Père Prosper Mbumba Phanzu, vicaire dominical à la Paroisse Notre-Dame de Fatima, a présenté et défendu avec brio son mémoire de Master en Journalisme à l’Université des Sciences de l’information et de la Communication (UNISIC). Son travail, intitulé ‘’Les promesses du Président Félix Tshisekedi, une analyse pragmatique des discours sur l’état de la Nation de 2023 et 2024’’, apporte un éclairage scientifique sur la portée et la concrétisation des engagements présidentiels.

C’est dans l’enceinte de l’ex-IFASIC que ce travail de fin d’études a été présenté hier, mercredi 1er octobre 2025, sous la direction du Professeur Jean-Claude Matumweni et l’encadrement du Chef des Travaux Emmanuel Luyatu. L’étude se penche sur deux moments clés de la vie politique congolaise : le discours sur l’état de la Nation du 15 novembre 2023, prononcé à la veille des élections et à la fin du premier mandat, et celui du 11 décembre 2024, marquant le début du second quinquennat.

Le récipiendaire a expliqué le choix de son sujet par le caractère charnière de cette période. Le discours de 2024 était attendu comme un état des lieux des promesses de 2023. « Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment les promesses faites par le Président Félix Tshisekedi en 2023 ont déterminé son bilan de 2024 », a déclaré le Père Prosper Mbumba.

Pour répondre à cette interrogation, l’auteur a eu recours à une méthode mixte, à la fois qualitative et quantitative. S’appuyant sur l’analyse documentaire, l’analyse de contenu et l’analyse thématique, il a mobilisé la théorie des actes de langage, qui considère que parler, c’est agir. Son attention s’est focalisée sur les actes promissifs, qui sont les engagements pris par le locuteur.

Des chiffres révélateurs : un décalage entre promesses et réalisations

L’analyse quantitative a permis de mettre en lumière des données frappantes. Le discours de 2023, long de 13 565 mots, contenait pas moins de 806 actes de langage, dont 100 ont été identifiés comme des promesses claires, soit 12,4% du total.

Cependant, l’analyse du discours de 2024 révèle un tableau plus contrasté. Sur les 100 promesses formulées un an plus tôt, seules 45 ont fait l’objet d’une référence dans le bilan présenté par le Chef de l’Etat. Plus en détail encore, parmi ces 45 promesses évoquées, 23 ont été présentées comme réalisées, tandis que 22 ont été admises comme non tenues. Les 55 autres promesses n’ont tout simplement bénéficié d’aucune mention quant à leur réalisation.

Conclusion : une stratégie politique plus qu’un engagement démocratique

Face à ces résultats, la conclusion du chercheur est sans appel : « Il s’avère que ces promesses faites en 2023 n’ont pas eu d’impact sur le bilan de 2024 », a-t-il affirmé devant le jury. Selon lui, ces engagements auraient principalement servi un agenda politique visant à « garantir un électorat acquis à la cause du locuteur » en vue de conserver le pouvoir.

Le Père Prosper Mbumba Phanzu a qualifié cette tendance de révélatrice d’une pratique courante dans le discours politique en RDC, où « la promesse n’est qu’un appât pour un électorat peu avisé ». Citant le philosophe Christophe Bouton, il a rappelé avec force que « en démocratie, la promesse doit devenir un engagement ».

Malgré la nature critique de ses conclusions, le récipiendaire a souligné que son travail se voulait une analyse factuelle, loin des jugements de valeur, tout en reconnaissant son caractère perfectible.

Après des échanges jugés enrichissants avec les membres du jury, le mémoire a été déclaré recevable, marquant ainsi la fin du parcours de Master en journalisme pour le Père Prosper Mbumba Phanzu, qui offre à la communauté scientifique et à la société congolaise un outil précieux pour l’analyse de la parole publique.

Nathan Mundele